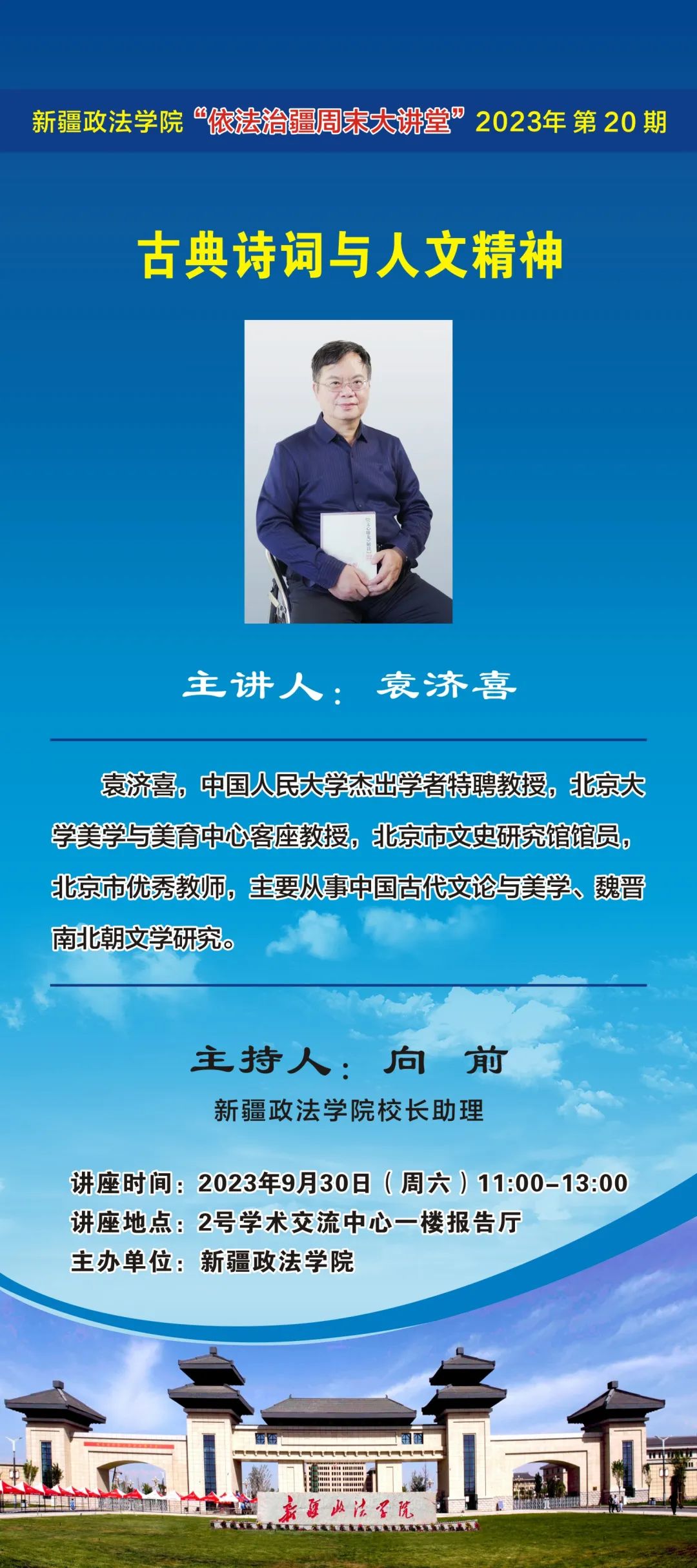

为深入学习领悟党的二十大精神,贯彻习近平总书记关于文化建设的新思想新观点新论断,9月30日,我校特邀中国人民大学杰出学者特聘教授袁济喜教授,作题为《古典诗词与人文精神》的专题讲座。袁济喜教授是北京市优秀教师,他还兼任北京大学美学与美育中心客座教授,北京市文史研究馆馆员,主要从事中国古代文论与美学、魏晋南北朝文学研究。袁济喜教授曾出版有《中国古代文论精神》《古代文论的人文追寻》《中国古代文艺学》《魏晋南北朝思想对话与文艺批评》等多部专著,发表论文数百篇,主持并完成包括国家社科基金项目在内的多项科研项目。

党委书记任长义、副校长魏建华,纪委书记马智群、副校长马召伟,校长助理祁欢,各二级学院和职能部门负责人以及全校教师代表参加,学生们在教室观看直播。校长助理向前主持。

向前指出,中国是诗歌的国度。中华诗词历经三千多年的积淀,已经融入我们的血脉,构成中国人的文化基因,成为我们家国情怀的寄托和人类命运共同体意识的思想结晶。传承好诗词文化,对抚慰个体心灵、涵养民族精神、增强文化自信,都具有重要的现实意义。

讲座伊始,袁济喜教授指出,中国诗歌不仅是一种艺术种类,而且与世界其他民族相比,是其民族精神的总的放射,有着很深的文化人类学的根基,中国文化从总的方面来说,是一种诗兴文化。以孔子诗学为例,它不同于亚里士多德的《诗学》,孔子将诗视为人生的百科全书,是用人生经验来看诗、写诗,而亚里士多德则强调诗是一门专门的文学种类,强调它的自身独立性。同时,中国诗词的人文精神亦有别于基于宗教救赎的西方人文精神,中国诗词是立足于现实人生并且超越现实人生,这就注定了古典诗词中的人文精神具有民族特色。

|

|

|

|

|

|

讲座末,袁济喜教授就中国古典诗歌的深厚意蕴做了阐述。他指出,古典诗词不仅是中华民族共有的文化宝藏,也是我们中华民族安身立命的精神家园。同时,古典诗词中蕴含着极其丰富的思想情感内容,彰显了中华民族的审美理想,凝聚着真善美的精神价值,因而我们可以通过品读和学习古典诗词来涵养性情、培养人格、滋润心灵,增加文化知识,诗词文化应该用于我们日常生活的方方面面。袁济喜教授提倡用古典诗词开启美育教育,让学生在学好古典诗词的基础上不断坚定文化自信,当好新时代文化的传承者和实践者。最后,袁教授就如何学好古典诗词精辟指出,我们应该像学习艺术专业一样学习古典诗词,持续发力,久久为功。

新疆政法学院作为新疆唯一的政法类大学,是维护新疆社会稳定和长治久安的一支重要力量,承担着为兵团、新疆乃至国家培养高素质法治人才、民族团结人才和经济社会发展人才的职责使命。我们要深入贯彻党的二十大精神,认真学习贯彻习近平总书记关于弘扬优秀传统文化、坚定文化自信的使命号召,希望老师们充分发挥文化育人的职能,引导同学们深入学习和感受诗词文化、延续中华文脉,培养具有民族文化气质、民族凝聚力与向心力的新时代青年。